各アダプタごとの設定ビット説明

設定ファイルに記述する際は、値の頭に “$” をつけると2進数での記述が可能です

(例: “FF, $01100111” と “FF, 67” は同じ)

未使用のビットは0でも1でもどちらでも構いません

なおファームウェア更新直後はすべてのビットが “1” に初期化されます

X68000

| bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 設定1 (0xFF) | DSC | MODE | MODE | - | - | SCLK | SYSC | KITT |

| 設定2 (0x7D) | - | - | - | - | - | - | LED | LED |

設定1 (0xFF)

| BIT | NAME | 説明 |

|---|---|---|

| 7 | DSC | スクリーンセーバー殺しの機能を有効化するか 1=無効 (初期設定) 0=有効 |

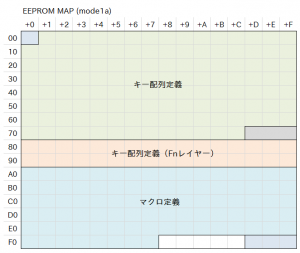

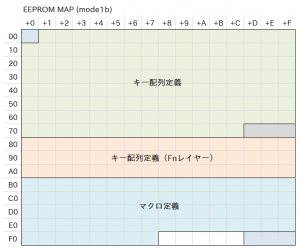

| 6-5 | MODE | 動作モード指定 11=mode0 (初期設定) 01=mode1a 00=mode1b |

| 2 | SCLK | Scroll Lock LEDの状態にあわせてレイヤーの切り替えを行うか 1=行わない (初期設定) 0=行う (Scroll Lock LED点灯中は常に Layer1 を選択する) |

| 1 | SYSC | システムコントロールキー操作時、誤操作防止を行うか 1=行わない (初期設定) 0=行う (2秒の長押しが必要) |

| 0 | KITT | 1=無効 (初期設定) 0=有効 |

設定2 (0x7D)

| BIT | NAME | 説明 |

|---|---|---|

| 1-0 | LED | LEDの点灯モードを指定 00=1秒おきに点滅&キー操作のタイミングで反転 01=キーを押した瞬間に短く点灯 10=キーを押している間中、点灯 11=常時消灯 |

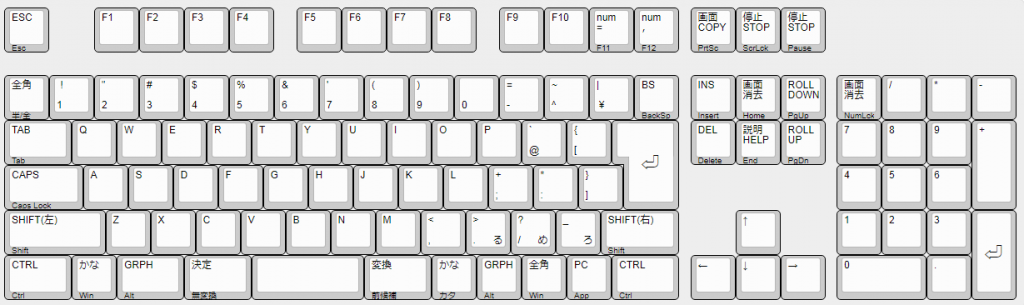

PC-9801 Series

| bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 設定1 (0xFF) | - | MODE | MODE | WIN | KGEN | MKBR | SYSC | - |

| 設定2 (0x7D) | - | - | - | - | - | - | LED | LED |

設定1 (0xFF)

| BIT | NAME | 説明 |

|---|---|---|

| 6-5 | MODE | 動作モード指定 11=mode0 01=mode1a 00=mode1b |

| 4 | WIN | Windowsキーを有効にするか (※ WInキーを有効にする場合は、必ずKGENも0に設定すること) 1=無効 (初期設定) 0=有効 |

| 3 | KGEN | キーボードの世代を指定 1=LEDなし、CAPSとかなは機械式のロッキング (初期設定) 0=LEDあり、CAPSとかなはファームウェアによるソフトウェアロッキング ※ この設定は次のように読み替えることも出来ます |

| 2 | MKBR | CAPSとかなのロッキング対応を行うか 1=行う (初期設定) 0=行わない |

| 1 | SYSC | システムコントロールキー操作時、誤操作防止を行うか 1=行わない (初期設定) 0=行う (2秒の長押しが必要) |

設定2 (0x7D)

| BIT | NAME | 説明 |

|---|---|---|

| 1-0 | LED | LEDの点灯モードを指定 00=1秒おきに点滅&キー操作のタイミングで反転 01=キーを押した瞬間に短く点灯 10=キーを押している間中、点灯 11=常時消灯 |

ADB

| bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 設定1 (0xFF) | - | MODE | MODE | POW | - | MKBR | SYSC | - |

| 設定2 (0x7D) | - | - | - | - | - | - | LED | LED |

設定1 (0xFF)

| BIT | NAME | 説明 |

|---|---|---|

| 6-5 | MODE | 動作モード指定 11=mode0 01=mode1a 00=mode1b |

| 4 | POW | NeXT ADB キーボード使用時、Powerキーを有効にするか (※ NeXT ADB キーボード以外のキーボードは常に1にすること) 1=無効 0=有効 |

| 2 | MKBR | caps lockのロッキング対応を行うか 1=行う 0=行わない |

| 1 | SYSC | システムコントロールキー操作時、誤操作防止を行うか 1=行わない 0=行う (2秒の長押しが必要) |

設定2 (0x7D)

| BIT | NAME | 説明 |

|---|---|---|

| 1-0 | LED | LEDの点灯モードを指定 00=1秒おきに点滅&キー操作のタイミングで反転 01=キーを押した瞬間に短く点灯 10=キーを押している間中、点灯 11=常時消灯 |

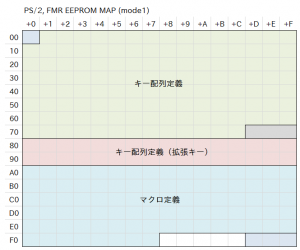

FMR/FM TOWNS/OASYS

| bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 設定1 (0xFF) | - | MODE | MODE | - | - | - | SYSC | - |

| 設定2 (0x7D) | - | - | - | - | - | - | LED | LED |

設定1 (0xFF)

| BIT | NAME | 説明 |

|---|---|---|

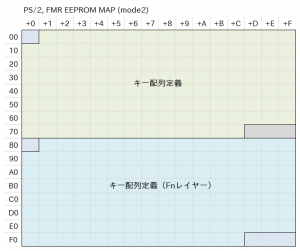

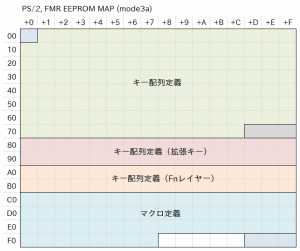

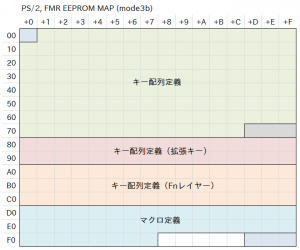

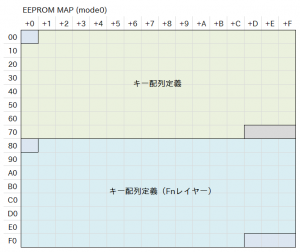

| 6-5 | MODE | 動作モード指定 11=mode1 10=mode2 01=mode3a 00=mode3b |

| 1 | SYSC | システムコントロールキー操作時、誤操作防止を行うか 1=行わない 0=行う (2秒の長押しが必要) |

設定2 (0x7D)

| BIT | NAME | 説明 |

|---|---|---|

| 1-0 | LED | LEDの点灯モードを指定 00=1秒おきに点滅&キー操作のタイミングで反転 01=キーを押した瞬間に短く点灯 10=キーを押している間中、点灯 11=常時消灯 |

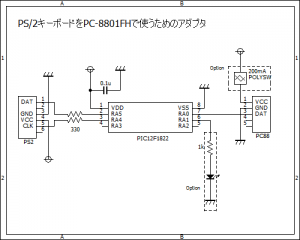

PS/2

| bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 設定1 (0xFF) | DSC | MODE | MODE | - | FMEX | - | SYSC | - |

| 設定2 (0x7D) | - | - | - | - | - | - | LED | LED |

設定1 (0xFF)

| BIT | NAME | 説明 |

|---|---|---|

| 7 | DSC | スクリーンセーバー殺しの機能を有効にするか 1=無効 (初期設定) 0=有効 |

| 6-5 | MODE | 動作モード指定 11=mode1 (初期設定) 10=mode2 01=mode3a 00=mode3b |

| 3 | FMEX | 富士通キーボードの拡張コマンドを送信するか 1=送信しない (初期設定) 0=送信する |

| 1 | SYSC | システムコントロールキー操作時、誤操作防止を行うか 1=行わない (初期設定) 0=行う (2秒の長押しが必要) |

設定2 (0x7D)

| BIT | NAME | 説明 |

|---|---|---|

| 1-0 | LED | LEDの点灯モードを指定 00=1秒おきに点滅&キー操作のタイミングで反転 (初期設定) 01=キーを押した瞬間に短く点灯 10=キーを押している間中、点灯 11=常時消灯 |